澳洲幸运十漏洞查找规律 > 新闻动态 >

-

河南“造假”第一村, 年收入上亿让专家头疼, 警方多次出警称合法

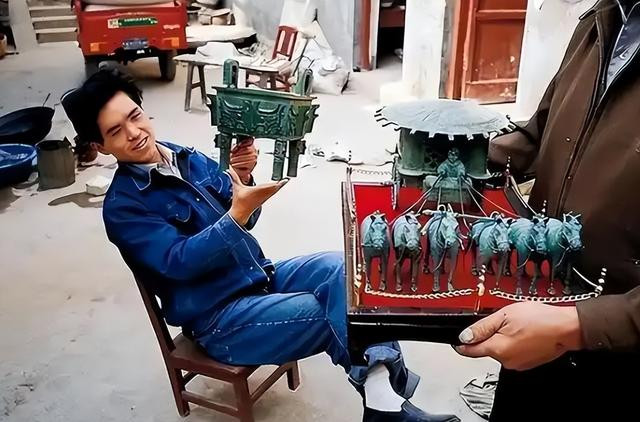

在河南洛阳,有个叫烟云涧村的地方,被外界称为“造假第一村”。这村子靠仿制青铜器发了家,年收入能上亿,手艺精到让专家都挑不出毛病。警方来查了好几回,最后都说人家合法,没辙。

从哪来的“造假”名头

烟云涧村在洛阳的丘陵地带,过去是个普普通通的农村,村民靠种地过日子,收入不高,日子紧巴巴。直到上世纪60年代,这村子才开始有点不一样。那时候,有个叫方兴庆的人,带着村民干起了仿制青铜器的活儿。

青铜器这东西,咱都知道,是老祖宗留下的宝贝,商周时期的鼎啊、觚啊,博物馆里摆着看着就值钱。可烟云涧村的人不偷不抢,自己动手做仿品,卖出去挣钱。

这仿品可不是随便糊弄的,手艺好得吓人。表面纹路细腻,色泽古朴,连专家拿放大镜看都得琢磨半天。村里人从简单的铜铃做起,后来能仿出复杂的兽面纹方鼎,成品跟真文物搁一块儿,乍一看真假难分。

到1991年,这产业搞得风生水起,全村800多户,有300户干这个,年收入破了亿。外地贩子成群结队来收货,拿到市场上卖,生意红火得不行。

可这红火也惹了麻烦。那年,机场和海关查到一批“古代青铜器”,里面有件方鼎,跟洛阳博物馆的藏品长得太像了。警方一看,这不得了,怀疑是非法文物买卖,立马派人查烟云涧村。

结果呢?查了一圈发现,村里人做的青铜器上都刻着“仿品”俩字,账本清清楚楚,交易全是合法的。警察没办法,只能走人。这事儿传出去,烟云涧村就得了个“造假第一村”的名号。

村民们挺不服气。他们觉得自己这是凭手艺吃饭,哪算造假?东西上写得明明白白是仿品,又没冒充真文物卖。可外界不这么看,尤其是文物专家,头疼得很。这些仿品做得太真,流到市场里,买家傻傻分不清,鉴定起来费老鼻子劲了。可人家合法,你也拿不出证据说啥。

手艺怎么来的

这事儿得从方兴庆说起。他1935年出生,烟云涧村土生土长的庄稼人。小时候家里穷,种地都吃不饱,他却喜欢鼓捣手工活,捡点木头铁钉做家具,村里人觉得他不务正业。后来,他去了洛阳轴承厂打工,接触到砂模脱模的技术。这技术是用模具浇铸金属件,他一看,觉得跟做青铜器挺像,就动了心思。

1963年,方兴庆开始自学青铜器制作。他没啥资源,就靠着从旧书摊淘来的书,自己摸索。两年后,他仿制出第一件青铜器——一面铜镜。这镜子做得精细,专家看了都说像样。从这以后,他算是入了门,慢慢钻研更复杂的工艺。

方兴庆没把这手艺藏着掖着,村里人一问,他就教。村民们跟着学,先从简单的铜铃入手,熔铜、浇铸、打磨,一步步上手。后来,他们能做鼎、觚这些大件,工艺越来越精。村里家家户户都搭起了小炉子,青铜器作坊遍地开花。外地贩子一来,货不够卖,村民们加班加点干,日子渐渐好起来。

到90年代,这手艺成了村里的支柱产业。方兴庆不光是技术骨干,还带着大家研究青铜器的纹样,像兽面纹、云雷纹这些复杂的图案,村里人都能做得像模像样。收入上亿不是吹的,靠的就是这手艺硬。

警方为什么管不了

警方查烟云涧村,不是一次两次。每次都是因为市场上冒出“古代青铜器”,查到源头指向这村子。1991年的那次最典型,查出个方鼎跟博物馆的藏品太像,怀疑是偷来的文物。可一查,村里人干得干净,东西上都有“仿品”标记,卖的时候也没说是真货。

这就尴尬了。法律上,仿制工艺品不犯法,只要不冒充文物卖,就没啥问题。烟云涧村的人精着呢,每件东西都标清楚,账本也做得明白,交易全是明的。警方查了几回,次次都空手而归,只能说:“你们这手艺,太牛了。”可这牛背后,也让专家和市场头疼。

专家咋头疼呢?这些仿品太真,市场上真假掺杂,买家花大价钱买回去,回头一鉴定是仿的,气得不行。可这事儿怪谁?村里人没犯法,买家也没证据告,只能吃哑巴亏。文物市场乱了一阵,专家们呼吁加强监管,可这合法的买卖,你咋管?

后来怎么样了

时间一长,烟云涧村的名声变了味儿。2010年,他们的青铜器仿制技艺被列入洛阳市非物质文化遗产名录,2011年又上了省级名录。这手艺从“造假”变成了“传承”,官方都认可了。村里还建了个青铜工艺博物馆,把仿品摆出来展览,游客来得越来越多。

博物馆不光是摆设,还带动了旅游。村里人抓住机会,搞起文旅小镇,青铜器生产、修复、展示一条龙。现在,村里有26家铸造公司,雇了3000多人,村民不用出去打工,在家门口就能挣钱。每年还有工艺节,游客来买仿品,生意好得不得了。

方兴庆晚年也没闲着,带着年轻人继续干这行。他被叫作“青铜器之父”,村里人挺尊敬他。这村子从穷乡僻壤,靠着手艺脱了贫,日子过得有滋有味。

烟云涧村这路子,挺有意思。一方面,他们靠手艺吃饭,把老祖宗的青铜器技术学得炉火纯青,还挣了大钱,脱贫致富全靠自己。另一方面,这仿品做得太真,确实给文物市场添了乱。专家头疼,买家上当,可法律又管不了,你说这算啥?

有人说,这是传统工艺的复兴。青铜器这玩意儿,古代是顶尖技术,现在能仿得这么像,说明手艺没丢,还能赚钱养活一村人,多好。官方也认了,博物馆也建了,游客也爱看,传承没毛病。可也有人觉得,这东西流到市场上,真假难辨,扰乱文物交易,长远看不是啥好事。

烟云涧村这故事,不光是挣钱的事儿。它还让人想想,传统手艺在现代咋活下去。方兴庆带着村民干这行,没偷懒没取巧,硬是靠手艺翻了身。这精神挺值得敬佩。可这手艺做得太好,也出了新问题。市场乱了,专家急了,这咋整?

村里人觉得自己没干坏事,东西标得清楚,卖的是工艺。可买家不一定这么想,花钱买个仿品,心里能舒服?专家也难受,鉴定工作量大了不说,真文物价值还可能受影响。这矛盾咋解,谁也说不清。

现在村子走上文旅路子,挺聪明。博物馆、工艺节、铸造公司,活儿干得有声有色。游客来了,钱也来了,手艺也传下去了。可这“造假第一村”的标签,估计一时半会儿摘不掉。毕竟,外界看你,不光看你干啥,还看你干得咋样。

总的来说,烟云涧村是个活例子。传统工艺能救命,能致富,但也能惹麻烦。咋平衡传承和市场,这问题不光村里人要想,咱大家也得琢磨。